【カンパチ】「八」の字形の暗色の斜帯

【カンパチ】ブリ、ヒラマサの仲間です。体高は高く、側扁。体の背側は琥珀色。前額部の背面にある「八」の字形の暗色の斜帯は、成長にともない不鮮明に。これが間八、勘八の由来。吻端がまるく赤みを帯びているため「あかはな」とも。若 […]

【カンパチ】ブリ、ヒラマサの仲間です。体高は高く、側扁。体の背側は琥珀色。前額部の背面にある「八」の字形の暗色の斜帯は、成長にともない不鮮明に。これが間八、勘八の由来。吻端がまるく赤みを帯びているため「あかはな」とも。若 […]

【スダチ・カボス】好漁が続いているサンマ。その塩焼きのお供として欠かせないのが、写真の徳島県産「スダチ」と大分県産「カボス」。それぞれ国内生産量のほとんどを占める特産品。ただいま露地物が旬を迎えています。魚の塩焼きに限ら […]

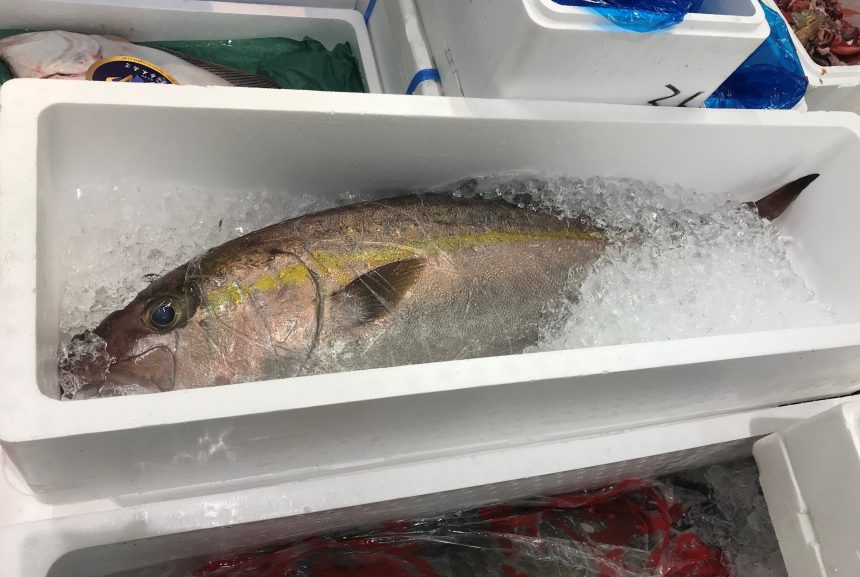

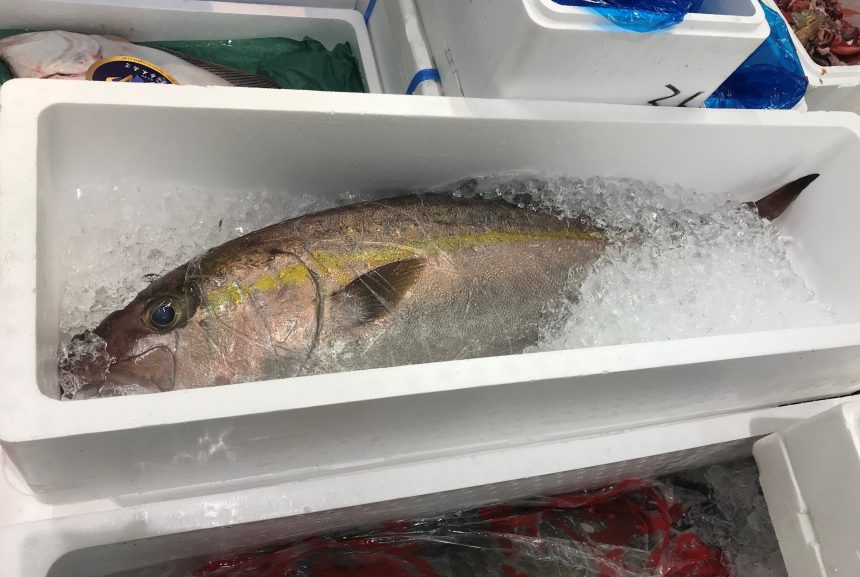

【ハマダイ】沖合の水深250~350mの深場に生息するフエダイ科の魚。尾びれの上葉と下葉の先端が糸状に伸びています。市場では「おなが」、「おながだい」と呼ばれ、和歌山県では「あかちびき」、沖縄県では「あかまち」など。写真 […]

【エビスダイ】赤く美しい体色が目を惹くイットウダイ科の魚。この仲間の特徴のひとつは、大きくて硬いウロコで覆われていることです。同じ仲間でやや小型種のカイエビスと似ていますが、側線の上方のウロコの数で見分けられます(エビス […]

【ヒゲダイ】イサキ科の魚。下あごに白いヒゲが密生しており、よく見ると写真からでも分かります。これが由来。体は暗褐色で、幼魚は全身が黒褐色。写真は宮崎県産で、刺身や焼き物、煮つけなどで。同じ仲間のヒゲソリダイ(写真2枚目、 […]

【ヘベス】宮崎県日向市発祥の香酸柑橘類。皮が薄く、種が少ないために搾りやすく、果汁はたっぷり。江戸時代の末期に、長曽我部平兵衛さんが発見したことから、「平兵衛酢(へべす)」。スダチよりも大きく、カボスより小さい。9月6日 […]

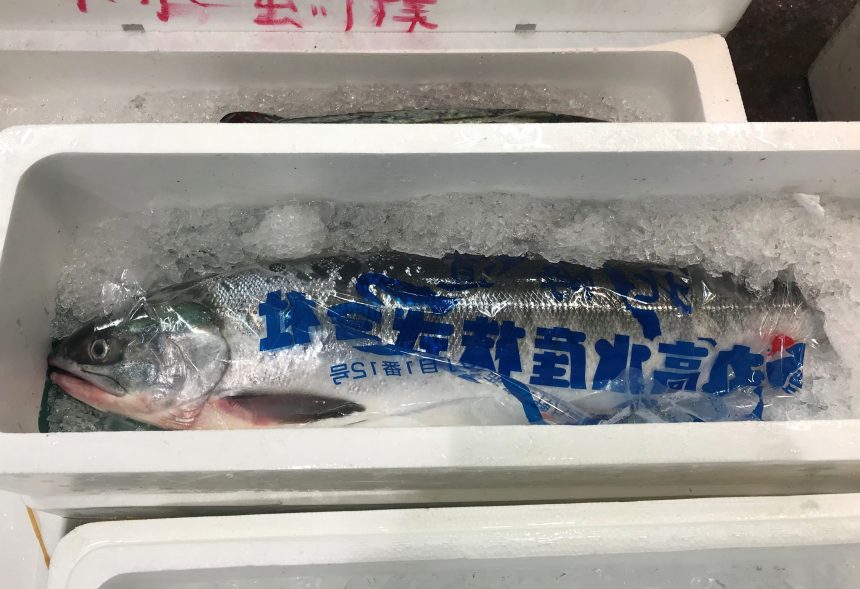

【サンマ】大型の入荷が続いており、今が食べ頃。先月末から本州でも水揚げが始まり、産地も活気づいています。写真は北海道産200g。塩焼きが定番で、内臓も食べる習慣があります。サンマには胃がなく、腸は短くまっすぐです。サンマ […]

【メイチダイ】体全体に数本の暗色横帯があり、眼を横切るように暗色の横帯が1本入るのが特徴。写真の三重県産では、すべての横帯をはっきり確認することができます。これらは幼魚の時ほど目立ちます。体高が高く、側扁しているフエフキ […]

【ラッカセイ】加工品があるため1年中味わえますが、秋は新物が出回ります。写真は国内産の85%を生産する千葉県で育成された「おおまさり」。「ナカテユタカ」と超大粒の「ジェンキンスジャンボ」をかけ合わせました。一般的な品種の […]

【サケ】サンマと並ぶ秋の味覚ですが、厳しい予測です。北海道によると、昨年の秋サケの来遊数は1770万尾で、前年比2割強の減少。今年の北海道への来遊数は、1141万尾の予測で、昨年よりさらに減少するとの見込み。岩手県の見通 […]