【ソラマメ】空豆、天豆、蚕豆

【ソラマメ】大粒で特有の香りとホクホクした食感があるマメ科の野菜。サヤが空に向かって上向きにつくことが由来。漢字で空豆、天豆。また、サヤの形が蚕に似ていることから蚕豆とも。写真は生産量1位の鹿児島県産。塩茹でのほか、サヤ […]

【ソラマメ】大粒で特有の香りとホクホクした食感があるマメ科の野菜。サヤが空に向かって上向きにつくことが由来。漢字で空豆、天豆。また、サヤの形が蚕に似ていることから蚕豆とも。写真は生産量1位の鹿児島県産。塩茹でのほか、サヤ […]

【ブリ】桜を描いたシール付きで入荷したのは、三重県産「麗ぶり」7.3kgと和歌山県産「桜ぶり」8.4kg。冬が旬のブリですが、これは主に日本海側の話。太平洋側では脂がのったブリが、春にまとまって漁獲されます。熊野灘では定 […]

【ホタルイカ】旬を迎えています。「桜煮」と呼ばれる茹でた状態で入荷する「ボイル」が主流ですが、写真の「生」のホタルイカも並びます。ただし、旋尾線虫の幼虫が寄生している場合があるので、注意が必要。加熱して食べるか、生食した […]

【バカガイ】殻から足を出したままの姿が由来とされ、殻が薄く壊れやすいため「破家貝」とも。別名の「あおやぎ」は、かつての名産地・上総青柳村(千葉県市原市)から。貝柱は「こばしら」、「あられ」、足は「舌切り」。乾製品は「桜貝 […]

【フキノトウ】代表的な山菜のひとつ。フキの花のつぼみで、水気のある場所や田や畑、林道など、日本各地に自生します。秋の終わりから栽培物が入荷していますが、いまは天然物も入荷と、各地から春の便りが届いています。強いアクに加え […]

【サメガレイ】鮮魚は時々入荷しますが、活魚は珍しい。はっきりとした斑紋はありません。ウロコはなく、有眼側の体表に大小多数のイボ状の突起が密に分布しています。この突起が鮫肌に見立てられたのが由来。無眼側にはこの突起はありま […]

【花ザンショウ】サンショウ(山椒)の小さな花の部分。出回るのは春のごくわずかな時期と短く、希少性が高いため、超高級食材です。上品な香りを持ち、ほんのりとやさしい辛みがあります。この後サンショウは、若芽の「木の芽」、「実」 […]

【チカメキントキ】明るい赤色の体や、金色に光って見える大きな眼などがキンメダイ(キンメダイ科)に似ています。地域によっては「きんめ」とも呼ばれますが、キンメダイとは近縁ではなく、キントキダイ科の魚。大きな腹びれが特徴で、 […]

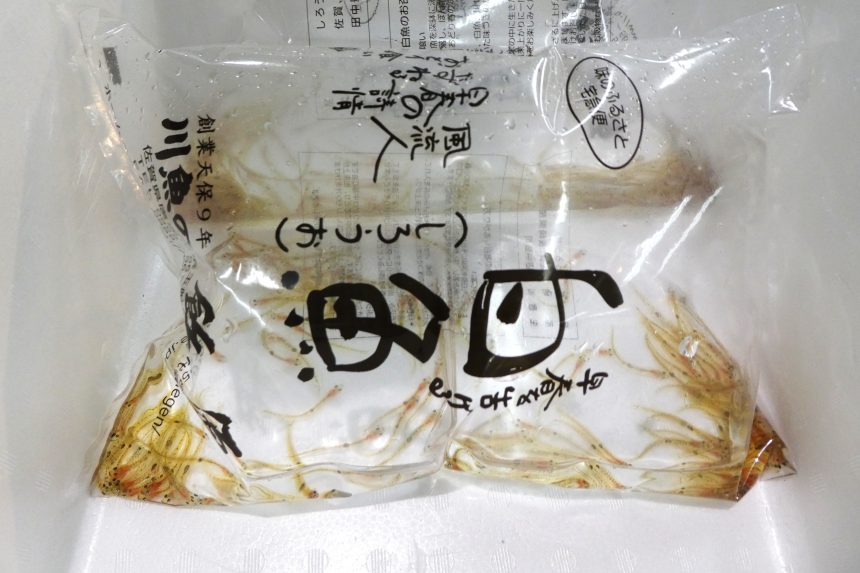

【シロウオ】内湾の浅所に生息するハゼ科の魚。シラウオ科のシラウオと混同されがちですが、シロウオの頭の先端は丸い。成魚になっても体は透明で、淡い飴色。市場へは写真(佐賀県産)のように活魚で入荷します。生きたまま食べる「おど […]

【チダイ】江戸前寿司に欠かせない春の味覚といえば、「春子(かすご)」。ふつうはチダイの幼魚のことですが、マダイやキダイの幼魚も春子と呼ぶこともあります。春子は大人の手のひらサイズくらいまで。写真は少し大きめの茨城県産チダ […]