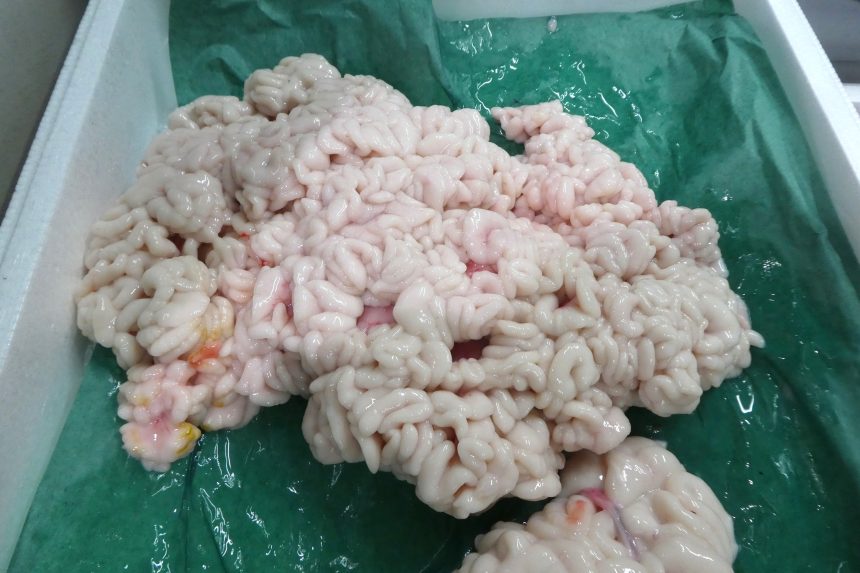

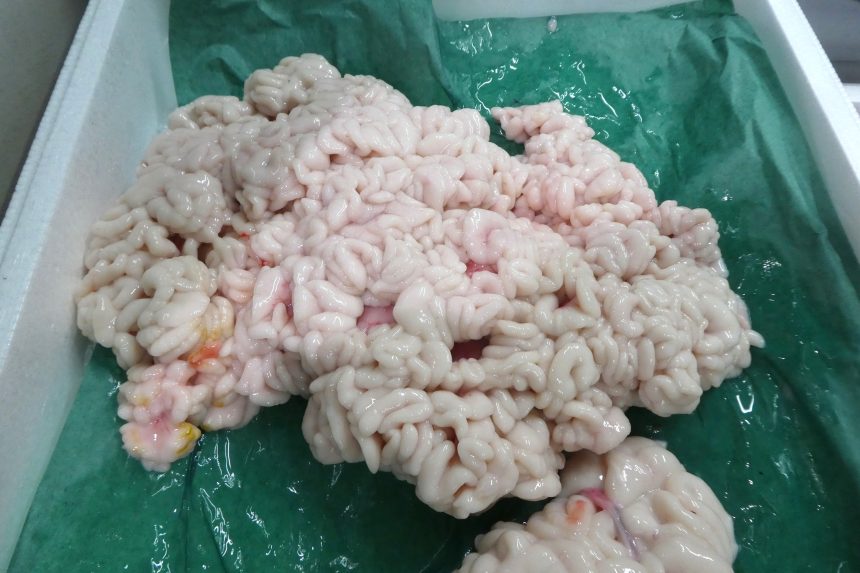

【マダラ(白子)】北海道釧路産「真ダチ」

【マダラ(白子)】きく(菊)、たち、たつ、くもわた(雲腸)などと呼ばれるマダラの精巣。写真は北海道釧路産で、箱には「真ダチ」と書いてありました。市場にはフグをはじめ、様々な白子が入荷しますが、最も多いのがマダラの白子。茹 […]

【マダラ(白子)】きく(菊)、たち、たつ、くもわた(雲腸)などと呼ばれるマダラの精巣。写真は北海道釧路産で、箱には「真ダチ」と書いてありました。市場にはフグをはじめ、様々な白子が入荷しますが、最も多いのがマダラの白子。茹 […]

【アラスカメヌケ】鮮魚の入荷は珍しい。「赤魚」は、北太平洋産のアラスカメヌケ(写真は青森県産)のほか、北大西洋産のモトアカウオ、チヒロアカウオなどです。最初に「あかうお」で流通したのは本種ですが、最近見かける頭と内蔵を除 […]

【西洋ナシ】果物の女王ともいわれ、西洋ナシのなかでも最も多く生産されているのが「ラ・フランス」。その生産の9割を占めるのが写真の山形県です。1864年にフランスで発見され、明治時代に日本へやって来ました。特有の芳香があり […]

【ガザミ】通称「わたりがに」。北海道南部から中国沿岸まで分布します。世界で一番漁獲量が多いカニといわれ、その漁獲の大部分が中国。水深30mほどまでの砂泥底に浅く潜り、獲物が来ると、鋭いハサミで捕まえます。写真は秋田県産。 […]

【ヒオドシ】漁獲量は少なく、入荷が珍しいフサカサゴ科の魚。眼の上にある紐状の肉質皮弁が特徴的ですが、長さには変異があり、個体によってはないものもいます。吻が長く、体は全体に赤色で、背側に不定形の暗色斑があります。刺身や焼 […]

【シイラ】体は細長く、強く側扁するシイラ科の魚。世界中の暖海、日本各地に分布し、千島列島やオホーツク海にも。写真は神奈川県産。市場での評価はどちらかというと低いのですが、ハワイでは「マヒマヒ」と呼ばれ、大変人気があります […]

【花良治ミカン】鹿児島県喜界島が発祥の「花良治(けらじ)ミカン」。爽やかな香りが特徴的で、果皮や果汁を料理に使う香酸柑橘です。しかし、青々とした皮を剥くと顔を出す橙色の果実には甘みがあるため、そのまま生食も可。写真は高知 […]

【ハマフエフキ】フエフキダイ科のなかでは、市場への入荷が多い魚。口先が突き出て、笛を吹いているような顔が特徴(フエフキダイ属)で、「ふえふき」とも。沖縄では「たまん」と呼ばれ、人気があります。眼から前方、下方に青白色帯が […]

【ツバメウオ】体が高く、強く側扁したマンジュウダイ科の魚。幼魚の時は背びれと尻びれが長く尖り、体の幅広の暗色横帯からツバメのように見えます。この背びれと尻びれは、成魚では円くなります。腹部に黒色斑があり、よく似たミカヅキ […]

【カキ】静岡県西部の森町で江戸時代末期に発見された「次郎柿」。「治郎柿」とも。原木は県の天然記念物に指定されています。甘ガキで、形は四角く、種は少ない。肉質はやや硬めで、シャキシャキして歯応えが良く、甘みが強い。添えられ […]