【アオハタ】江戸時代から「黄ばた」

【アオハタ】ハタ科の魚は数多く入荷しますが、そのなかでも目にする機会が多い魚のひとつ。黄褐色の体に黄色斑点があり、標準和名のアオハタとは異なる体色をしています。背びれ、尻びれ、尾びれの縁も黄色。市場では「黄ばた」で通り、 […]

【アオハタ】ハタ科の魚は数多く入荷しますが、そのなかでも目にする機会が多い魚のひとつ。黄褐色の体に黄色斑点があり、標準和名のアオハタとは異なる体色をしています。背びれ、尻びれ、尾びれの縁も黄色。市場では「黄ばた」で通り、 […]

【モモ】岡山のモモといえば、直射日光を当てない有袋栽培による白い肌の「白桃」。「岡山白桃」として地域団体商標に登録されています。「清水白桃」や「白麗」、「おかやま夢白桃」など多くの品種がありますが、写真は晩生種の「白皇( […]

【ゴマフエダイ】入荷が珍しいフエダイ科の魚。鹿児島県産3.8kg。販売自粛魚(シガテラ毒魚)のバラフエダイとよく似ています。体色は赤褐色から黒褐色。各ウロコの中央部は暗色で、眼の前に溝はありません。バラフエダイはウロコの […]

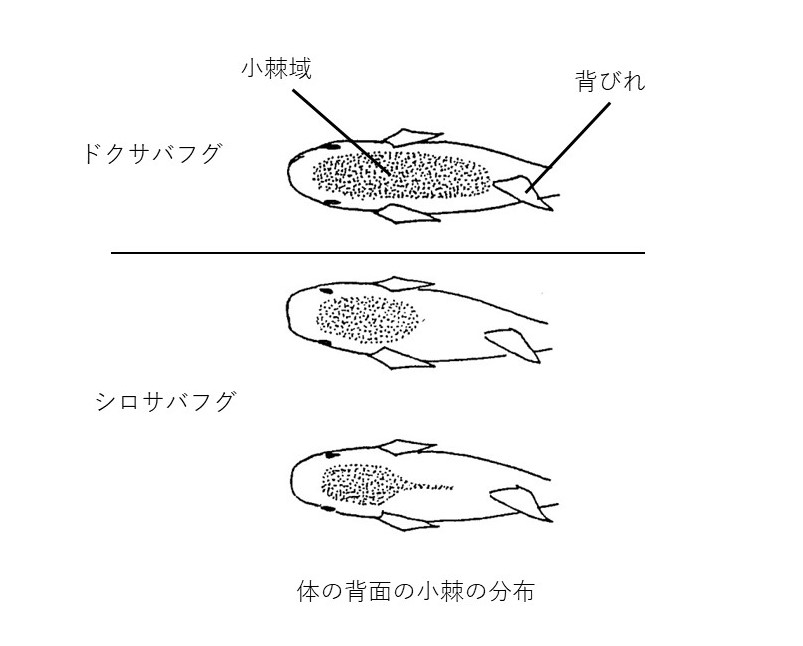

【シロサバフグ】同じサバフグの仲間で、筋肉も毒性が強く、食用不可のドクサバフグに大変よく似ています。しかし、体の背面の小棘の分布で区別できます(図)。むき身で入荷することが多いですが、1尾のままで入荷することもあります( […]

【ミズナ】京野菜として知られ、関西ではクジラとのハリハリ鍋に欠かせません。茨城県での生産が多く、国内生産量の半分を茨城県産が占めています。全国的に知名度も上がり、鍋物だけでなく、サラダ素材としての需要も広がりました。写真 […]

【クルマエビ】江戸前寿司には欠かせないエビで、茹でた時の紅と白の対比が美しい。入荷量が一番多いのは12月ですが、冬はほぼ養殖物で、天然物が多く入荷するのは夏。写真は天然物のなかでも稀少な江戸前(千葉県富津産)。仲卸によれ […]

【マガキガイ】ソデボラ科の巻貝。先端に大きな眼がある柄をのばしています。鋸歯の付いたフタを持っています。仲卸の表記は「マガキガイ」となっていましたが「ちゃんばら貝だよー」と教えてくれました。このほか「てぃらじゃー」「つめ […]

【コクハンアラ】同じ仲間のスジアラに似ていますが胸びれの色で区別。コクハンアラは一部または全体が黒色、スジアラは淡色。スジアラは時々市場に入荷しますが、コクハンアラの入荷は珍しい。岩礁・サンゴ礁に生息し、日本では小笠原諸 […]

【スダチ】豊かな香りと強い酸味を持つ香酸柑橘類。生産量の99%が徳島県産です。1年中入荷しますが、ハウス物は3~8月、露地物は8~10月、冷蔵した貯蔵物は10~3月。露地物は香りが強く、果皮は厚め。写真は徳島県神山町産。 […]

【ウルメイワシ】眼が大きく、脂肪性の膜(脂瞼/しけん)が発達し、眼が潤んだように見えることが由来。マイワシやカタクチイワシと比べ漁獲量が少なく、市場へ鮮魚での入荷も少ない。しかし脂が少ないため、干物などの加工品に向き、特 […]