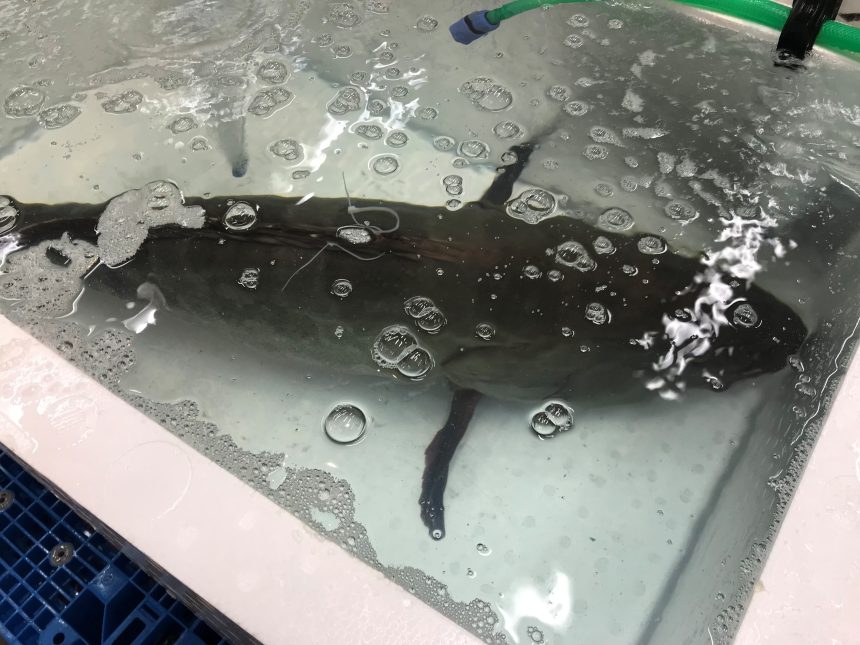

【メナダ】ボラによく似た魚

【メナダ】ボラが並んでいると思ったら、よく似たボラ科の魚でした。メナダはボラより頭が小さく、眼の脂けんが発達しない、尾びれ両葉先端が丸みを帯びていることなどが特徴。写真は有明海産。ここではボラよりも漁獲量が多く、味が良い […]

【メナダ】ボラが並んでいると思ったら、よく似たボラ科の魚でした。メナダはボラより頭が小さく、眼の脂けんが発達しない、尾びれ両葉先端が丸みを帯びていることなどが特徴。写真は有明海産。ここではボラよりも漁獲量が多く、味が良い […]

【クエ】30kgの大型が長崎県から活魚で入荷しました。灰褐色の体を走る6本の濃褐色の斜帯は、成長に伴い不明瞭になります。白い身には脂がのっており、刺身や煮つけなどもいいですが、これからの季節は鍋料理がとくに美味しい。西日 […]

【セリ】鍋料理が美味しい季節の到来。秋田県湯沢市三関地区の「三関(みつせき)せり」。江戸時代から栽培が始まったといわれ、「きりたんぽ鍋」に欠かせません。白く長く伸びた根が特徴。シャキシャキとした食感は根も同様で、丸ごと美 […]

【マガキ】北海道厚岸町で生まれ育ったマガキ「カキえもん」。マガキの旬はふつう秋~冬ですが、道東にある厚岸は、海水温が上がりにくい海域であるため、周年出荷しています。厚岸町は平成11年に、国内初となるシングルシード方式(1 […]

【サワラ】各地でブランド化が進んでいるサワラ。写真は山形県庄内浜の「庄内おばこザワラ」。庄内おばこザワラブランド推進協議会の会員がはえ縄で漁獲した2kg以上のサワラを、船上で活〆、神経抜きを行ったもの。高鮮度を保つため、 […]

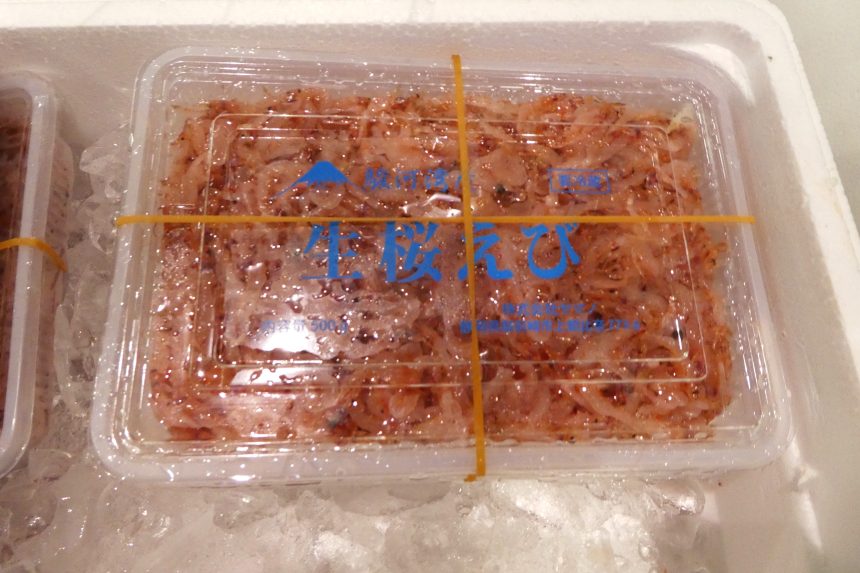

【サクラエビ】体長約4cmのサクラエビ科のエビ。赤い色素が散在し、生きている時は透明感があります。静岡県富士川沖と大井川沖の駿河湾だけが漁業対象で、漁期は春と秋の2回。秋漁は12/24まで。由比、蒲原、大井川地区の漁業者 […]

【ネギ】明治時代から、長野市松代地区で栽培されてきた「松代(まつしろ)一本ねぎ」。.信州の伝統野菜に認定されています。長野県松本市では江戸時代から栽培している「松本一本ねぎ」もあります。太くて長く、やわらかいネギです。鍋 […]

【マカジキ】カジキ類の中では最も美味といわれるマカジキ(マカジキ科)が、千葉県銚子から入荷しました(62kg)。入荷量が多いメカジキ(メカジキ科)よりも身に赤みがあり、「まか」とも。体側に15本前後の青白い横帯があります […]

【クロシビカマス】とても鋭い歯を持つクロタチカマス科の魚。それゆえ「なわきり」とも呼ばれます。ほかに「えんざら」、「すみやき」、「よろり」などの地方名も。小骨が多いため、骨切りが必要な厄介な魚ですが、身には脂がのり美味し […]

【ナバナ】冬が訪れる前ですが、早くも早春の便りが市場に届いています。ナバナ(菜花)はアブラナ科の野菜で、つぼみと花茎、若葉を食べます。「ナノハナ(菜の花)」とも呼ばれます。独特のほろ苦さが、料理のアクセントにも。写真は、 […]